research

Z世代・α世代の節約への関心度調査!

物価の値上がりが多い昨今、皆さんは買い物する時に節約を意識していますか?

今回は、消費活動と節約意識に関するアンケートの結果をもとに、Z世代・α世代が普段の買い物の中でどのように節約を意識しているのかについて皆さんにご紹介します。

調査期間:2025年7月8日~7月14日

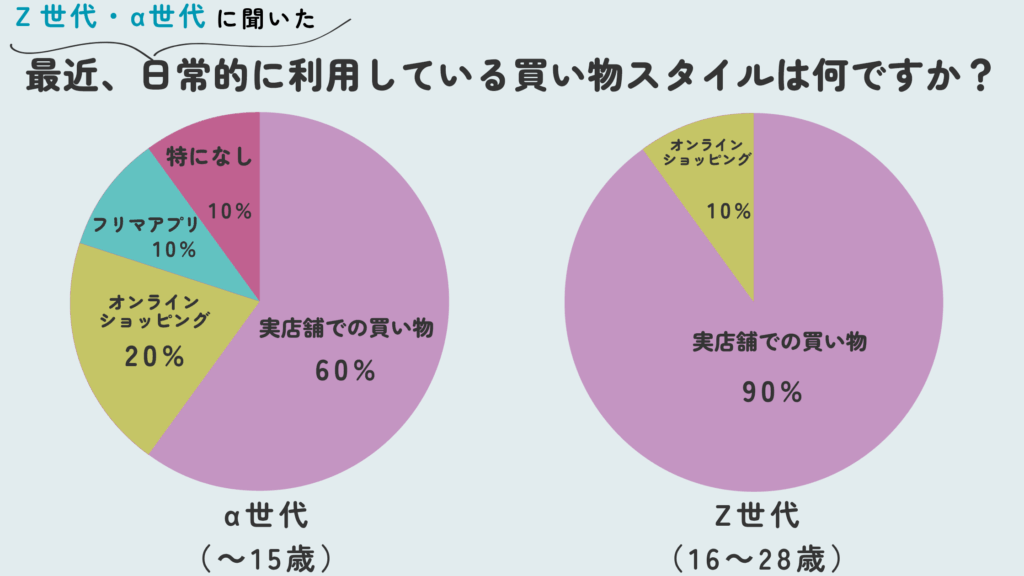

日常的に利用している買い物スタイル

両世代ともに「実店舗での買い物」が最も日常的に利用されている買い物スタイルであることが明確である。

特にZ世代では90%と非常に高い割合を占めており、この年齢層において、スーパー、コンビニ、デパートといった実店舗が日常の購買活動の中心であることが強く示唆される。自立した生活を送る中で、食料品や日用品など、即時性と利便性を求める買い物で実店舗が選ばれていると考えられる。

一方、α世代でも60%と過半数を占めますが、Z世代と比較するとその割合は低いようだ。

α世代では「オンラインショッピング」が20%、「フリマアプリ・リサイクルショップ」が10%と、デジタルを活用した買い物スタイルが一定の割合で利用されている。これは、この世代がデジタルネイティブであり、オンラインでの購買やCtoC(個人間取引)への抵抗が低いことを示唆している。特にフリマアプリの利用は、お小遣い範囲での売買や中古品への関心を示している可能性がある。

対照的に、Z世代では「オンラインショッピング」が10%に留まり、「フリマアプリ・リサイクルショップ」は0%。これは、この世代が「日常的に利用している」という質問に対し、主に日用品・食料品といった実店舗での買い物を想起している可能性や、このアンケートの回答者層においてフリマアプリの日常的利用が少ないことを示唆している。

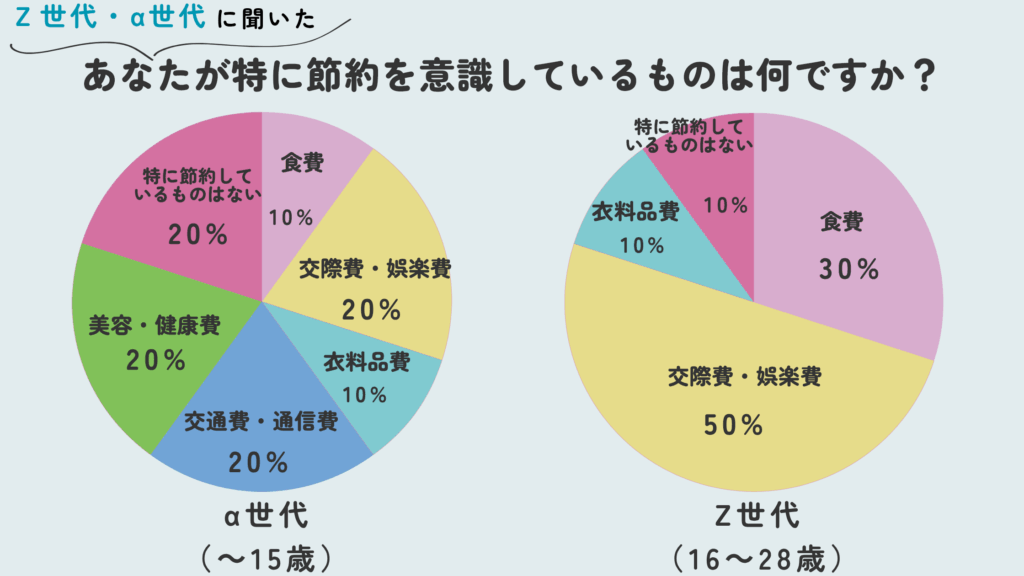

特に節約を意識しているもの

両世代ともに「交際費・娯楽費」が節約の対象として上位に挙げられている。特にZ世代では半数(50%)がこの項目を意識しており、最も高い割合を示しています。これは、この世代が友人との交流や趣味、レジャー活動に充てる費用が多く、物価高の影響を直接的に感じやすいことから、真っ先に節約の対象となる傾向があることを示唆している。

α世代でも20%と高い割合ですが、自ら捻出する費用が限られているためか、他の項目と同程度の割合に留まっている。

Z世代が「食費」や「交際費・娯楽費」といった生活に直結し、かつ支出額が大きい項目で積極的に節約を意識しているのに対し、α世代は「交通費・通信費」や「美容・健康費」といった、より個人的な支出項目において節約を意識する傾向が見て取れる。これは、各年齢層の経済的な自立度や生活様式の違いが、物価高に対する節約意識の対象に影響を与えていることを示唆している。

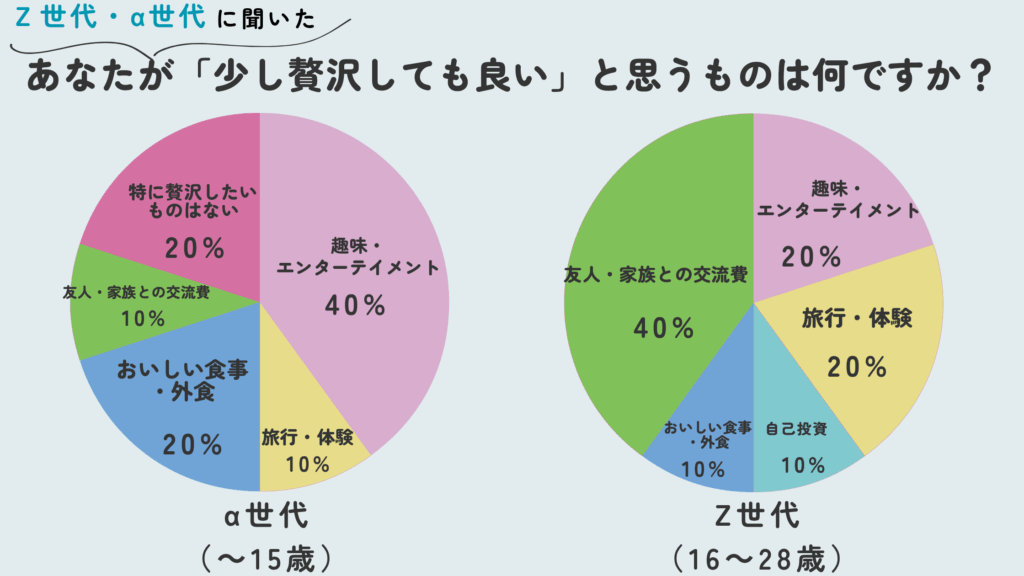

「少し贅沢しても良い」と思うもの

α世代の40%が「趣味・エンターテイメント」を贅沢したいものとして挙げており、最も高い割合となった。ゲーム、ライブ、推し活といった活動は、友人との共通の話題になったり、自己表現の場になったりするため、限られたお小遣いの中で優先的に支出したい対象となっていると考えられる。

「おいしい食事・外食」も20%と一定の割合を占めますが、これは友人との交流の一環や、普段の食事とは異なる特別感を求める傾向と推測される。

Z世代では40%が「友人・家族との交流費」を贅沢したいものとして挙げており、この年代で圧倒的なトップです。学生生活や社会人としての交流の場が増え、飲み会、食事会、イベントなど、人間関係を築き、深めるための支出が重要視されていることが伺える。

次いで「趣味・エンターテイメント」と「旅行・体験」が20%ずつと、バランスの取れた傾向が見られる。

α世代が自己のエンターテイメントや体験に贅沢を見出す傾向が強いのに対し、Z世代は人間関係への投資や、旅行、自己成長といった、より成熟した社会的な活動や将来を見据えた支出に「贅沢」を感じる傾向があることが読み取れる。これは、各年齢層の生活スタイル、経済状況、そして社会的な役割の変化が、消費行動における価値観に影響を与えていることを明確に示している。

まとめ

今回のアンケートから、

・α世代は親の庇護下にあるため、日常の買い物は実店舗が中心ながらもデジタルツールを柔軟に使いこなし、節約や贅沢といった金銭感覚においては「自己の楽しみ(趣味・エンターテイメント)」や「個人的な支出」に重点を置く傾向が見られる。まだ経済的な責任が少なく、消費の動機が自己の内面的な満足度や限られた範囲でのやりくりに集中していると言える。

・Z世代は経済的・社会的に自立し始める時期であり、その消費行動にも変化が見られます。日常の買い物では実店舗での効率を重視し、物価高の中では「食費」など生活に直結する大きな支出の節約を強く意識している。そして、「贅沢」と感じる対象は、自己の満足度だけでなく、「友人・家族との交流」といった人間関係や社会活動、さらには「自己投資」へと広がり、より現実的かつ社会的な視点での金銭感覚が醸成されていることが伺える。

・この世代間の違いは、デジタル技術の浸透度合い、経済的な自立度、そして社会的な役割の変化が、若者の消費行動と価値観に大きな影響を与えていることを示唆している。

ということが分かりました!